Художницу Марианну Веревкину хорошо знают ценители искусства в Швейцарии и Германии. Западноевропейские исследователи пишут о ее работах диссертации и считают ее русской художницей, чье творчество заняло центральное место в немецком экспрессионизме. Драматические события ее жизни описывают в повестях, романах и фильмах. Ее имя — Marianne von Werefkin — носит одна из улиц в престижном районе Мюнхена.

В Литве же Веревкина до сих пор малоизвестна широкой публике — о ней знает лишь узкий круг современных историков искусства и ценителей живописи, в частности русской. В советский период о ней просто молчали — ее как бы не было. В Литве ее имя стало заметнее с 1990-х, в России — с конца 1980-х, но особенно — с 2010 года, когда прошла знаковая выставка Веревкиной в Москве.

Влияние Веревкиной на местную художественную среду считается фрагментарным, кратковременным. Как полагает Лайма Лаучкайте, историк искусства и одна из лучших знатоков биографии и творчества Веревкиной, в действительности величайшая заслуга художницы заключается в том, что в 1914 году в Вильнюсе появилось экспрессионистское искусство и принципы нового искусства распространились здесь ненамного позже, чем в Германии и других западноевропейских странах.

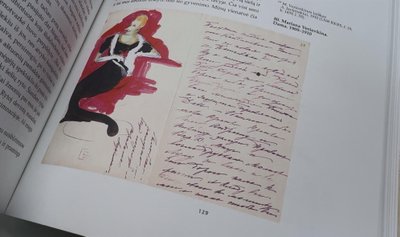

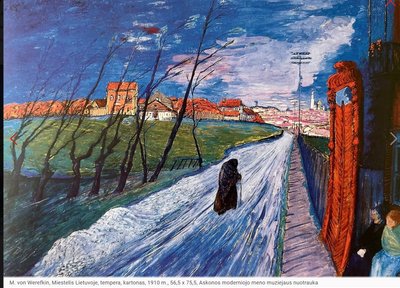

Большая часть живописи Марианны Веревкиной представлена в Музее современного искусства в швейцарской Асконе, Центре Пауля Клее в Берне, в музее Ленбаххаус в Мюнхене и Шлоссмузеуме в Мурнау в Германии, а также в частных западноевропейских и российских коллекциях. В Литве хранится переписка Веревкиной с родственниками, друзьями и знаменитыми художниками — Ильей Репиным, Алексеем Явленским, Василием Кандинским и другими. А еще сегодня здесь существует Общество имени Марианны Веревкиной, способствующее сохранению ее наследия и памяти. В последние десятилетия бывшее родовое имение Веревкиных в Вижоунелес около Утены стало местом сплочения группы художников и ценителей ее творчества во главе с Лаймой Лаучкайте и Сандрой Дастикене. Здесь сохранилась и мастерская Веревкиной — единственное в Литве здание мастерской художника XIX века. Начиная с 2014 года, в Вижуонелес часто проводится международные симпозиумы, пленэры художников и фотографов в память о „повитухе абстракции“, как называли Марианну Веревкину современники.

***

Личность и творчество Веревкиной любопытны в разных аспектах. Кому-то ближе творческие поиски художницы — от передвижнического реализма и символизма к своеобразному экспрессионизму. Кого-то привлекает ее неординарная для женщины в 1870–1930-е гг. судьба в преобладавшем патриархально-мужском обществе, насыщенная озарениями от встречи с „красивой красотой“ картин, решительными поступками, драматическими событиями и знакомствами с известными художниками, поэтами, писателями и высокими российскими политиками.

А кому-то будут интересны вопросы внутреннего самоопределения и внешней идентификации „русской художницы“: она имела казацкие корни со стороны матери, много времени до лета 1914 года проводила в Центральной России, „этнографической“ Литве и Германии. Марианна Веревкина своеобразно и непросто вырастала из форм идентификации с народом, церковью, империей, навязываемых государством, а потом сама стала формировать свою принадлежность к этим институциям, свои привязанности, связи и чувства общности.

Эта статья лишь вкратце касается взаимосвязи между формами культурной принадлежности Веревкиной и ее художественной эстетикой в разные периоды творчества. Здесь рассмотрены не столько проблемы ее стиля или взаимодействия ее реалистического и модерного искусства с культурным контекстом своего времени, сколько биография художницы и некоторые аспекты ее идентичности и мировоззрения, связанные в первую очередь с Вильнюсом и ее „родной Литвой“. Как писала Веревкина в своей автобиографии, Литва сталa ее „дорогой в искусство“.

Статья охватывает события из жизни Марианны Веревкиной в основном до лета 1914 года, когда она уехала из Вильнюса и в Литву больше не вернулась. Последние годы своей жизни художница провела в Асконе, Швейцария, и там же умерла в феврале 1938 года.

„Притяжение Литвы“ — это серия публикаций об истории, политиках, дипломатах, ученых, поэтах и людях других профессий и занятий, чьи имена звучат не всегда по-литовски, но их наследие стало неотъемлемой частью Литвы.

Полифоничный Вильно. Юность и первые опыты кисти

Марианна (в крещении Мариамна) Веревкина родилась 29 августа (11 сентября, иногда встречаются другие даты — 9 или 10 сентября) 1860 года в Туле, в семье состоятельных дворян и высоких чиновников. У нее были русские корни со стороны отца и казацкие (вероятно, украинские) — со стороны матери. Отец Марианны, генерал Владимир Николаевич Веревкин (1821–1896), был военачальником, героем Крымской и Русско-турецкой войн. Мать Елизавета Петровна Веревкина (1834–1885), урожденная Дараган, занималась портретной живописью и академической иконописью.

Дед по матери Петр Михайлович Дараган был потомком старого казацкого рода, служил губернатором. Бабушка Веревкиной, Анна Михайловна Дараган (урожденная Балугьянская), была известной детской писательницей и педагогом.

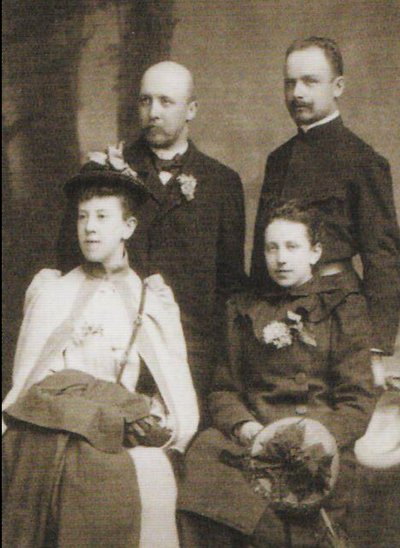

У Марианны было два младших брата — Петр (1862–1946) и Всеволод (1872–1924). Петр Владимирович до 1917 года был Ковенским, Виленским и Эстляндским губернатором. С приходом советских войск в Литву в июне 1940 года эмигрировал и жил в Швейцарии.

Переезды, связанные с военной службой отца семейства, определили вехи творческого становления будущей художницы, ее склонность к путешествиям и наблюдениям за людьми многонациональной Российской империи. Из Тулы семья переехала в Витебск, а затем в Вильно — в связи с назначением отца на должность начальника Виленского военного округа в 1868–1876 гг. Веревкины поселились на ул. Завальной (ныне Пилимо) в доме Фалевичей.

До 12 лет Марианну обучали частные учителя. В 1872–1876 гг. она экстерном получила образование Мариинском высшем женском училище в Вильно. Одним из ее учителей здесь был историк и литератор Павел Кукольник — бывший профессор Виленского университета и умеренный глава местного комитета цензуры.

Воспитание в целом проходило в духе имперского патриотизма и казенной русификации. Тем не менее, по программе Марианна изучала не только русский и церковно-славянский языки, но еще и основы рисования, а также французский, английский и немецкий, которые очень пригодились для самообразования, а затем в поездках и жизни за зарубежом. Свой дневник „Письма к неизвестному“ (1901–1905 гг.) почти 30 лет спустя Веревкина писала на французском языке, со вставками на немецком и иногда на русском.

Марианна Веревкина начала рисовать именно в период учебы в женском училище в Вильно — в 14 лет, спонтанно, вероятно, во время болезни. Ее первые работы отражали видения и „экспрессии“, вызванные то ли высокой температурой, то ли мечтами, переполнявшими ее сердце. Язык грез юной девушки был художественный, изощренный по форме, находящий этим мечтам подходящие линии и цвета. В „Письмах“ она описывает это как религиозный акт, прикосновение божественного: „Я была ребенком, когда попросила Господа сделать меня художником. И Господь внял моей молитве. Я художник“.

Воображать и рисовать — вот две долговечные, драгоценные и мучительные мечты, которые разбудила тогда болезнь. Позже добавятся и другие — действовать и любить. Постепенно они станут для Веревкиной „дороже всяких реальностей“. Если раньше она думала посвятить себя лечению людей, то к 27 годам „все мысли крутились вокруг любимого занятия“ — рисования.

Мать, с которой у Марии Веревкиной были очень теплые отношения, поддержала ее увлечение. Традиционно для жен высоких чиновников, Елизавета Петровна занималась в Вильно благотворительностью, была активным членом православной общины. Она увлекалась живописью, иконописью и была одной из немногих женщин — членов Общества Виленской постоянной выставки художественных произведений. Это общество открыло в городе первую постоянно действующую экспозицию картин, и Марианна Веревкина могла ее видеть. Скорее всего, это были произведения реалистического стиля — такие создавались Виленской рисовальной школой во главе с художником-передвижником Иваном Трутневым. На волне открытой русификации края местная, польская, „тенденциозная“ художественная традиция и объединения сталкивались с ограничениями и запретами.

Мариана Веревкина хорошо усвоила топографию барочного Виленского старого города: польско-еврейско-русский полифонический колорит Вильно и литовско-крестьянской Литвы своеобразно отразился в ее экспрессионистических работах 1907–1914 гг. „Западный“ многокультурный Вильнюс был местом зарождения аристократически-либерального, „экуменического“ направления таланта Марианны Веревкиной.

Вильно стал для Марианны городом юности — родным, творчески и экзистенциально значимым: здесь она прожила с родителями около 11 лет — с 8 до 18 или 19, здесь она начала рисовать, здесь услышала признание в любви, но „осталась холодна, анализировала“. Здесь прошло ее отрочество и часть юности, раннее формирование характера. Здесь проявился пытливый и внимательный интерес молодой девушки к изучению языков и гуманитарной литературе и ее возвышенно-мечтательный вкус в искусстве. Этот период биографии и раннего ученичества живописи почему-то до сих пор остается не столь значимым, „транзитным“ фактом в ее биографиях, но вполне позволяет считать Марианну Веревкину русской художницей, чья биография и творчество тесно связаны с Литвой.

Свою привязанность к тихой и условно спокойной Литве семья Веревкиных сохранила не только в воспоминаниях. В 1879 году генерал Владимир Веревкин купил крупное имение в Выжуонелес около Утян (ныне Утена), которое назвал Благодать. С имением, где семья часто проводила летний сезон, у Марианны было связано много знаменательных эпизодов жизни.

Мать Веревкиной умерла в Люблине, но была похоронена в Вильнюсе — на православном Ефросиниевском кладбище, рядом со своими родителями. Елизавета Петровна была для Марианны самым близким человеком — она ее „любила как никого другого“. Так Литва стала для всей семьи особым местом, где покоились представители рода Веревкиных и Дараган.

Москва, Петербург. От реализма к импрессионизму и социальной критике

Творческий путь Марианны Веревкиной начался в Литве и продолжился в Люблине в 1879–1882 гг., а зрелый период пришелся на годы жизни и ученичества в Москве и затем в Санкт-Петербурге, с летними сезонами в имении Благодать.

Тогда Веревкина еще писала в реалистической манере и лишь начала пробовать приемы символистов и импрессионистов. Начались и заметные сдвиги и в ее общественно-политической идентификации, хотя сама она об этом много не рассуждала. От усвоенного в школе и ближайшем окружении официального национализма с архаичной и антимодерновой по логике программой самоопределение Веревкиной развивалось в сторону модернистского национализма с его идеей равенства прав и свобод человека.

С 1883 года Марианна Веревкина брала частные уроки у Иллариона Прянишникова в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, а также занималась натюрмортом под руководством Василия Поленова. В 1885 году после смерти матери Веревкина переехала с отцом в Санкт-Петербург. За воинские заслуги в Русско-турецкой войне 1887 года Владимир Веревкин был назначен комендантом самой престижной императорской Петропавловской крепости.

В отличие от Вильно, Люблина и тем более провинции Литвы, Москва и Санкт-Петербург были столицами империи — с театрами, концертами, придворными ритуалами для высшего общества и дворян и драматическими противоречиями больших городов. Как дочери высокого армейского чиновника Марианне Веревкиной открылись многие двери. Она посещала аристократические салоны, приемы, балы, проводимые царем и членами его семьи, была лично знакома с Александром III. Но гораздо интереснее ей было в кругу столичной гуманитарной интеллигенции и художников демократической традиции передвижников. На вечерах в доме художника Ильи Репина, с которым она познакомилась в 1886 году, Веревкина встречалась живописцами Николаем Ге и Иваном Шишкиным, философами Дмитрием Мережковским и Владимиром Соловьевым и многими другими.

Судя по письмам Веревкиной, в тот период ей новой силой овладела „старая страсть“ — рисовать. Утрата матери также была побудительным мотивом, потому что она хотела видеть дочь художницей. Мотив, видимо, не единственный среди важных для деятельной, неугомонной, общительной и увлекающейся Марианны, но побуждающий преодолеть девичью неуверенность в себе и привязанность к родительскому дому. Веревкина отдала дань памяти дорогому человеку и в 1886 году написала портрет матери, на котором заметны гладкая манера и детальный академический рисунок.

Возможности для художественного образования женщин в то время были ограничены. Им было запрещено поступать в Академию художеств — единственную высшую школу в области изобразительного искусства до 1894 года, — можно было лишь быть вольными слушательницами. Частные женские студии не устраивали Марианну Веревкину из-за их слабого уровня. Поэтому вскоре она создала собственное ателье в квартире в Петропавловской крепости, где проживала их семья.

В 1886 году Веревкина начала брать частные уроки рисования у реалиста-передвижника Ильи Репина, который спустя несколько лет стал действительным членом Императорской академии художеств и руководителем живописной мастерской при ней, а затем преподавателем и даже ректором Высшего художественного училища. Под руководством Репина Веревкина с воодушевлением работала кистью около 10 лет. Тот высоко ценил способности своей ученицы, называл ее „русским Рембрандтом“ и сравнивал с известными испанскими художниками XVII века Диего Веласкесом и Франсиско де Сурбараном.

В 1891 году Марианна Веревкина встретилась с Алексеем Явленским — начинающим художником, тоже учеником Репина и будущим спутником ее жизни в течение трех десятилетий, источником радости, ряда семейных драм и бурных переживаний. Явленский стал бывать у Веревкиных в Петербурге и Благодати. Отец не возражал против покровительства Веревкиной Явленскому, а Алексей даже дал обещание генералу заботиться о Марианне.

Свою первую многофигурную композицию „Чтец“ (иногда „Молящиеся евреи“, 1890–1895) Веревкина начала в Благодати, а закончила в Санкт-Петербурге. Для нее это был новый этап творчества. Репин хвалил эту работу, считал ее „грубоватой, горькой, но художественной“. В 1892 году он посоветовал послать ее картину „Гренадер“ на выставку в Академию художеств Санкт-Петербурге. В 1896 году ее работы выставлялись на экспозиции „Товарищества передвижных художественных выставок“ в Москве, а затем в Варшаве и на частных выставках в дворце графа Шереметьева в Санкт-Петербурге.

В целом Веревкина редко показывала свои ранние реалистические произведения. Ей были близки передвижнические традиции ее учителей, но, несмотря на поддержку Репина и явные успехи в освоении реалистической системы, она уже тогда начала поиски собственного пути в искусстве.

В конце 1880-х — начале 1890-х гг. Марианна Веревкина увлеклась идеями символизма, неизбежно проникавшими в модернизируемое российское общество. Она воспринимала их по-своему: чувствовала потребность видеть в искусстве не только его просветительски-педагогическую функцию, а также позитивистский или пропагандистский подход к историческому повествованию через изображение жизненных сцен повседневности, „живых людей“ или тщательно воссозданных батальных сцен прошлого. Веревкина интуитивно жаждала индивидуального художественного и философствующего похода, духовного измерения, уводящего к другому пониманию искусства и его смысла. Художники-символисты также ставили задачу „щитом защититься“ от мещанства, с которым ассоциировали академический реализм, и критиковали его.

Неудовлетворенность своим искусством постепенно сменилась желанием изменить его в соответствии с новыми представлениями. Художественный язык Веревкиной претерпел изменения. На картине „Автопортрет“ (1893) она использовала приемы импрессионистов: легкую широкую манеру письма, контрастное сочетание оттенков разных цветов. Ее фигура в белом платье с вкраплениями охры на лице, руках и кисточке высвечивается на коричнево-черном фоне. В портрете Явленского (1896) тоже видны методы импрессионистов. Теперь для Веревкиной главным было ощущение легкости, а не „реалистичности“.

Решающую роль в формировании мировоззрения молодой художницы сыграло расширение ее кругозора благодаря знакомству с западноевропейским искусством. В 1888 году на охоте Веревкина получила тяжелую травму правой руки, которая могла бы сыграть роковую роль для нее как художника. Невзирая на то, что последствия травмы давали о себе знать на протяжении всей жизни Веревкиной, это почти не помешало ее занятиям живописью. Напротив, из-за того что курс лечения проводился в Германии, Марианне раньше многих сверстников удалось увидеть западноевропейскую живопись в музеях Берлина, Дрездена и Мюнхена. „Я начинала снова хотеть жить, чтобы видеть еще и еще, чтобы еще жить живописью, и, пожалуй, только ею“, — писала Марианна в 1895 году последователю импрессионистов Игорю Грабарю, с которым советовалась по поводу выбора европейской художественной школы для продолжения обучения.

Усадьба Благодать. Художественное ателье, лаборатория идентичностей

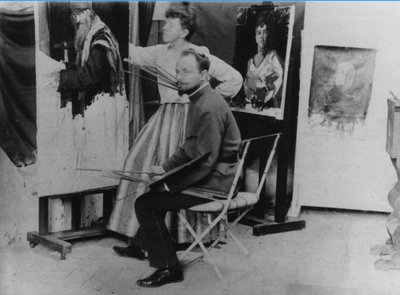

В период 1879–1899 гг. в теплый сезон Марианна Веревкина подолгу жила вне крупных городов — в любимой усадьбе Благодать в провинциальной Литве, в „сводящем с ума раю“, полным ягод и цветов. Здесь Веревкина рисовала и в конце 1880-х создала художественное ателье в малом доме — редкое здесь явление, особенно для женщин.

В 1893 году по пути из Петербурга за границу в Благодать приезжал Репин. Здесь он давал Веревкиной советы об устройстве мастерской в имении, а также познакомился с ее большой картиной „Жиды на молитве“ и работами Алексея Явленского.

В имении Благодать Марианна также увлекалась конной ездой и охотой. Здесь Веревкина, как и ее мать, занималась лечением местных жителей, посещала больных и рожениц, а в усадьбе был своего рода медицинский пункт. Многие среди местных были недружелюбны к русским, и Марианна старалась преодолеть это вниманием, помощью, добрым словом. Это „хождение в народ“ действительно принесло ей уважение среди населения.

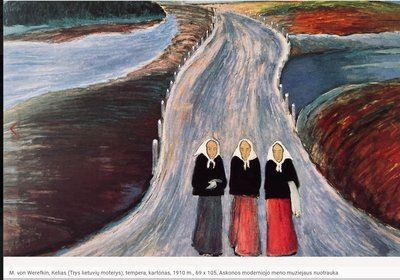

В Благодати Веревкина наблюдала за убогим бытом местных крестьян и столь неприемлемым для нее патриархальным складом жизни, сводящим ценность человека до экономической единицы. Здесь она увидела сцены сельской действительности крестьян, их меркантильный и патриархальный нрав, мрак невежества, осознала положение женщин, которые только рожали и трудились. Позже это нашло отражение в ее картинах — в образах старых, сухощавых женщин с платками на дороге.

Судя по письмам близким до 1896 года, в чутком воображении Марианны имение Благодать, окружающие его леса, поля, запахи, „литовская тишина с пространством и печалью“ были частью ее культурной идентичности. В 1899 году, когда она приезжала сюда уже из Германии, имение превратилось в островок наивной юности, возвышенный идеал, где „свободно витает когда-то бывшая жизнь сердца и ума“, и одновременно место, в котором уже нет родителей, „тишина без людей“. Как заметила Лайма Лаучкайте, Благодать воплощала для художницы потерянный рай и точку отсчета в будущих скитаниях.

Так литовское имение стало для Веревкиной отдушиной от рафинированной, сложной светской жизни имперской столицы, местом творчества и своего рода лабораторией для творческих поисков и проектов разных идентичностей.

А еще, возможно, имение было одним из очагом вынашивания важных политических решений. Именно пролитовски настроенный патриот империи Петр Веревкин, брат Марианны, в 1903 году пригласил императора Николая II поохотиться в своих угодьях. Здесь вместе с Виленским генерал-губернатором Святополк-Мирским они уговорили царя снять запрет на литовскую печать, что положило конец фактической дискриминации литовского языка и культуры.

После смерти отца в 1896 году Марианна Веревкина вместе с Алексеем Явленским уехала в Мюнхен и уступила имение Благодать в пользу братьев. До 1914 года она не раз гостила у Петра Веревкина, а в начале 1900-х даже присматривала для себя и Явленского имение в окрестностях Прейли Витебской губернии (ныне Латвия), не так далеко от Благодати, — но покупка не состоялась.

Именно Литва в 1909–1914 гг. стала для художницы важным объектом экспрессионистского творчества и переосмыслением экзистенциального опыта. Исследования Лаймы Лаучкайте показывают, что литуанистические картины и тексты Марианны Веревкиной являются частью многонационального искусства Литвы в 1909–1915 гг.

Мюнхен. Между Германией и Россией

На протяжении 17 лет, с 1896 по 1914 год, Марианна Веревкина жила между двумя странами — Россией и Германией. В это время она часто приезжала в Благодать, Вильно, Ковно и другие места Литвы, посещала Санкт-Петербург, Москву, Крым и иные места в Российской империи.

В Мюнхене, одном из крупных центров европейского модерна, Веревкина и ее спутник жизни Явленский оказались среди людей, гораздо лучше понимающих устремления молодой художницы, чем ее учитель Репин, российские критики и публика. Вместе Игорем Грабарем и Дмитрием Кардовским они поступили в школу живописи и рисунка Антона Ажбе — заметной фигуры в панораме художественной жизни Мюнхена. Вскоре к ним присоединился и Василий Кандинский. Однако сама Веревкина неожиданно прекратила занятия живописью, всецело посвятив себя творчеству Явленского.

Некоторое состояние, полученное от матери, а также пенсия отца — наследие его царской службы — давали возможность Веревкиной и Явленскому с двумя прислугами жить в Мюнхене безбедно и много путешествовать. Они снимали две квартиры в доме по Гизельштрассе, № 23, в районе Швабинг (Schwabing), который застраивался в новомодном югендстиле.

„Баронесса фон Верефкин“ (титул, которого она на саомм деле не имела) стала одной из центральных фигур русской и интернациональной художественно-артистической богемы Мюнхена, а ее квартира — литературно-философским салоном, „русским уголком“, способствовавшим „перекрестному опылению“ идей. Салон был известен как место встреч художников, писателей, музыкантов и философов из России, Германии и других европейских стран. Помимо известных художников Игоря Грабаря, Дмитрия Кардовского, Валентина Серова, Антона Ажбе, Василия Кандинского, Габриэлы Мюнтер и Пауля Клее, участниками салона были представители артистического круга и российской дипломатии в Мюнхене — Томас Манн, Сергей Дягилев, Вацлав Нижинский, Анна Павлова и другие.

В 1903–1905 гг. Веревкина и Явленский съездили во Францию: посетили Париж, побывали в Нормандии, Бретани, Провансе — во всех основных художественных центрах того времени. В столице впервые была широко представлена живопись фовистов — Анри Матисса и Андре Дерена. Они оказали на Веревкину и Явленского такое же сильное влияние, как постимпрессионисты Винсент Ван Гог и Поль Гоген.

Мюнхенский период творчества был для Марианны Веревкиной плодотворным и принес решающие перемены — переход от реалистического, символистического и импрессионистского искусства к персональному варианту экспрессионизма с элементами символизма.

В это время Марианна Веревкина написала дневниковые „Письма к неизвестному“ — после того, как узнала о неверности избранника. Здесь философские рассуждения перемежаются со смелыми откровениями, излияниями мятущегося „вечно женственного начала“ и биографическими деталями, а записки об искусстве — с яркими литературными зарисовками об окружавших ее русских и европейских художниках, деятелях культуры. В „Письмах“ просматриваются черты культурной идентификации Веревкиной, ее привязанности, а также обращение к неведомому и близкому Богу.

В 1906 году 46-летняя Марианна Веревкина снова взяла в руки кисть: „Пианино плачет рядом. Я плачу вместе с ним. Как знать, может, эта любовь была нужна мне, чтобы пробудить во мне художника, но почему, почему так поздно, теперь, когда жизнь уже прожита?“ В 1906–1914 гг. Веревкина влилась в немецкую художественную среду, познакомилась с работами баварского художника-портретиста Франца фон Ленбаха и профессора Академии художеств, символиста Франца фон Штука — одних из ключевых представителей Мюнхенской школы изобразительных искусств.

По мнению некоторых историков искусства, с 1906 года в творчестве Веревкиной преобладают смелость и свежие веяния символизма, фовизма и клуазонизма, привлекавшие ее у французских мастеров. И все же в Западной Европе Веревкина прославилась как одна из первых художниц-экспрессионистов: ее картинам свойственны яркие краски, беспокойный, драматический, мистический настрой.

В 1909 году совместно с Кандинским, Явленским, Канольдтом и Эрбсле Веревкина основала интернациональную группу „Новое Мюнхенское художественное объединение“, но три года спустя вышла из его состава.

В 1910 году после долгого перерыва работы Марианны Веревкиной снова выставлялись в Российской империи — в Риге и Санкт-Петербурге. Бывший учитель и друг Илья Репин впервые увидел ее новые картины и крайне критически, несдержанно отзывался о них. Он отстаивал чистоту академического реализма и патриотическую значимость отечественного искусства, поэтому новое искусство мюнхенской группы вообще не оценил — считал их последователей хулиганами, от „грубости красок“ которых болели глаза.

В 1911 году Веревкина вместе с художниками-единомышленниками Явленским, Кандинским, Клее, Маке и другими основала авангардную группу „Синий всадник“ (Der Blaue Reiter), в последующие годы участвовала в коллективных выставках в Берлине и Будапеште.

Сезоны в Ковно, Вильно и огненные глаза на "Автопортрете"

Зиму 1909–1910 гг. и часть весны Марианна Веревкина провела в Ковно у брата Петра Веревкина, тогдашнего Ковенского губернатора. Гуляла по городу, посещала театры, балы, магазины и врачей, делала зарисовки. На них можно узнать старый город, набережную Нямунаса, Жалякальнис и даже интерьеры губернаторского дворца.

По замечанию Лаучкайте, эти образы Ковно — один из недооцененных и призабытых фактов истории городской культуры. Веревкина смотрела на город глазами экспрессионистки, полными субъективных видений и восхищения. Она сравнивала его с графическими изображениями своего друга, австрийского экспрессиониста Альфреда Кубина: „Это зловещий город… со всеми его ужасами, сотрясающими до глубины, невероятно значительный, бесконечно прекрасный для художника“.

Накануне Первой мировой войной Веревкина, измученная осложнившимися отношениями с Явленским, о чем косвенно свидетельствует ее переписка с Грабарем, снова жила у брата, тогда уже Виленского губернатора, на улице Губернаторской, 4 (ныне Клайпедос, дом не сохранился). Она приехала в конце 1913 года и прожила здесь более семи месяцев — до августа 1914 года, когда Явленский, возвращаясь из Центральной России в Германию, уговорил ее вернуться в Мюнхен.

В этот раз Веревкина достаточно активно включилась в многонациональную художественную жизнь Вильно: интересовалась выставками, мероприятиями, познакомилась с Виленским обществом искусства и его вице-председателем — художником Иваном Рыбаковым, с председателем Литовского художественного общества художником Антанасом Жмуйдзинавичюсом, могла видеть картины Микалоюса Чюрлениса.

В 1914 году Марианна Веревкина впервые выставила несколько своих картин в Литве. В рецензиях весенней виленской выставки, где новому искусству был выделен отдельный зал, Веревкину называли „известным мюнхенским художником“, ее картины относили к школе экспрессионизма и описывали как странноватые, без техники. Но, по мнению местных знатоков, это все-таки было оригинальное искусство, в котором чувствовалось сильное настроение.

Во время субботних встреч Виленского художественного общества в марте 1914 года Веревкина прочитала лекцию о новом искусстве и своем видении истории живописи. Впервые в Литве она заговорила о принципах модернистского искусства — но, по ее мнению, публика, в основном ученики местной Высшей художественной школы, была шокирована и ее не поняла.

На рубеже 1914–1915 гг., когда Веревкина покинула Литву, Виленское художественное общество провело еще одну выставку трех модернистских художников. Кроме восьми ее работ („Замерзшее озеро“, „Аллея“ и др.), там были картины Явленского и молодого еврейского художника Бенциона Цукермана (1890–1941), писавшего тогда в манере постимпрессионизма.

Таким образом, величайшая заслуга художницы в том, что она привезла в Вильно новое направление искусства — экспрессионизм. Фрагментарность ее влияния на местную художественную среду не умаляет этого „пролога“ в истории модерного искусства Литвы (и России), вписанного Веревкиной в европейский контекст лишь немного позже подобных процессов в западноевропейском искусстве.

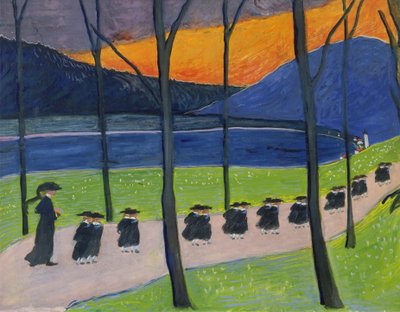

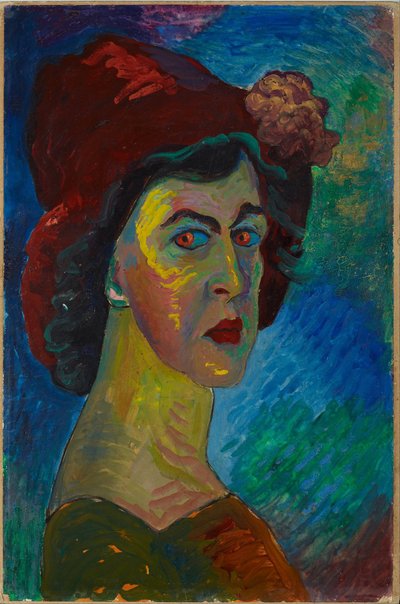

Кроме того, в 1909–1914 гг. в экспрессионисткой живописи Веревкиной появились яркие литовские мотивы, а Литва стала местом ее новых исканий и вдохновений. С ней связаны циклы картин: „Дорога. Три литовки“, „Город в Литве“, „Ранняя весна“, „Костел в Ковно“, „Дамы в черных одеждах“ „Автопортрет“, „Рождественская елка“ (все 1910 года), „Дом Наполеона в Ковне“ (1914 год) и другие. Одни из лучших ее литовских работ — „Костел Святой Анны в Вильно“, „Полицейский пост“ (обе 1914 года). Другие известные картины Веревкиной, написанные в период между 1906 и 1914 гг., — „Женский пансион“, „Осень. Школа“ (обе 1907 года), „Красный город“, „Танцовщик Александр Сахаров“, „Близнецы“ (все 1909 года) и „Автопортрет“ (1910 год).

Последняя картина считается одним из самых сильных автопортретов в творчестве экспрессионисток. В нем портретная схожесть уходит на второй план и уступает место характеру: перед нами волевое лицо яркой личности с аристократической осанкой, любящей быть в центре внимания. Это действительно было свойственно Веревкиной как хозяйке семейных художественных салонов. Пропорции на картине слегка удлинены, мазки кисти ритмичные, неспокойные, а яркие зелено-синие, желтые и красные краски разных оттенков создают волнующе-непривычное напряжение. Большая театральная шляпа с розой, платье и обильно накрашенные губы подчеркивают не только модное по тем временам среди богемы понятие „современной женщины“, но и желание внутренней творческой независимости. Для Веревкиной, как и для ее знакомой писательницы-символистки Зинаиды Гиппиус, это означало самостоятельный путь в искусстве. Но главное в новом автопортрете Веревкиной другое — взгляд красно-алых зрачков и голубых яблок ее глаз, устремленных на зрителя и в перспективу будущего. Этот особый, сильный взгляд выдает личную „революционность“, панический внутренний ужас и предчувствие грандиозных социальных катаклизмов.

В Литве в 1910 году, где Веревкина видела „внешний необычайно красивый мир“, она узрела и саму себя, „все то, что живет и страдает“. Все это также сопряжено с социальным оптимизмом, скептицизмом и грядущим апокалиптическим страхом, который в картине остается во многом контекстуальным, но угадываемым.

Между „внешним“ миром и „внутренним“ состоянием здесь есть определенная связь. Искусство и иррациональное начало (вера в Бога, пантеизм, модное у русской богемы в то время увлечение эзотерикой в стиле Штайнера) были связаны — не всегда простым и прямым путем — с социальной позицией и рациональным выбором художницы. Веревкина писала, что она „слишком художник“, чтобы сразу выразить в письменном или устном виде все свои мысли и убеждения, калейдоскоп чувств и мерцание ощущений. Это ей принадлежит фраза: „Я верю в Бога на небе, а на земле в человеческую личность и в ватерклозет“.

Идентичность, искусство и политика

„Чистая“ политика для Марианны Веревкиной была „внешней“ сферой, уделом многих мужчин, в которой можно и нужно что-то делать, но не всегда что-то делается — или делается не то. Женщины не допускались на выборы в Государственную думу в России и после 1905 года. Так что, в отличие от отца и брата, Веревкина не занималась практической политикой, но активно участвовала в жизни салонной, художественной и культурной.

Первую мировую войну художница восприняла как катастрофу и крайний ужас — когда мужчина говорит женщине „прощай“ и уходит туда, „где убивают, где умирают“, где все решают только деньги, нет былой доблести, а „у ненависти и больших страстей уже не осталось права на существование“. Все это усилило ее стремление к „мистицизму“ в живописи, затворничеству и социальному эскапизму, который она объясняла евангельским учением: „Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего“ (Евр. 13:14).

Иное дело — искусство, культура, просвещение, природа, мода, этикет, женственность, культурная идентичность и принадлежность к народу — или то, что сегодня назвали бы политикой культуры и идентичности. Это уже удел художницы, писательницы, знатока и теоретика искусства, устроительницы художественных ателье и кружков Марианны Веревкиной. В живописи и природе, как и в моде и просвещении, все для Веревкиной по-другому — здесь женщины и мужчины, народы и религии равны. Важно желание, усилие, умение: „В искусстве все заключается не в том, как, а в том, что. Между наслаждением, которое дают природа и произведение искусства, есть разница, она в том, что в первом случае все еще можно сделать, а во втором все уже сделано“.

Как и для других художников нового искусства, для Марианны Веревкиной содержание было первично, форма вторична. Важны чувства, сила впечатления. Главным для художницы-экспрессионистки в искусстве было сосредоточенное чувство любви, возвышенное до мировоззрения и веры, а затем переведенное в художественный язык символов, линий, красок и выраженное в форме художественного произведения. Искусство виделось ей воплощением любви, духа, истины и безграничного сияния Царствия Божьего — мощным духовным звучанием космоса. Веревкина настаивала, что искусство — это любовь, пророчество и безумие, „красивая“ и „ужасная“ красота.

Таким образом, личная и групповая идентификация Марианны Веревкиной охватывает как культурное, художественное и „божественное“, так и „политическое“, но не растворяется в них. У художницы прослеживается самоидентификация с родным краем, а затем и с другими странами. „Дорогой родимый уголок“ и „наши литовские запахи тишины“ для Веревкиной — прежде всего „своя, наша Литва“, где она училась, начала рисовать, жила 11 лет, а затем в течение еще 20 лет часто проводила летние сезоны. Литва для нее — уже не образ „единой Польши“ или былого Великого княжества Литовского, а „свой кусочек земли“ в национальной, литовскоязычной, этнографической единице — „настоящей Литве“. В этом признании существования автономного литовского народа с его языком и культурными задачами Веревкина была более близка чаяниям литовского национального движения, а не унитарным и русификаторским целям официальной имперской политики с ее дискриминацией целых народов, языков и конфессий.

И все же художница была эмоционально, биографически и культурно связана с императорской Россией, к высшему дворянскому сословию которой принадлежала ее семья. При этом лояльность империи у Веревкиной дополнялась крепкой дозой критики общества, особенно в области просвещения, методов преподавания искусства, придворного этикета и высокой женской моды. „Критикой ради исправления“ был известен и ее отец, генерал Веревкин, и брат, занимавший высокие государственные посты.

Одежда для Веревкиной была важным средством самовыражения. С ранней молодости Марианна критиковала светскую женскую моду, особенно бальную — сравнивала декольте и кружева с упаковкой. В Москве во время коронации Александра III она готова была отказаться от приглашения на праздник. Женские заботы по подготовке к балу, напоминавшие ритуал, казались ей неоправданными и неуместными на фоне бедности крестьян. В начале 1880-х гг. Веревкина стремилась отказаться от образа изнеженной „кисейной барышни“ в шелках и кружевах. На „Автопортрете“ 1893 года она предстает в одежде юнги с большим матросским воротником, перешитой из женского костюма.

Постепенно политическая лояльность художницы идейно раздваивалась, а культурная и языковая принадлежность и тождественность множились. Между 1883 и 1905 гг. Веревкина постепенно вырастала из форм идентификации с народом, Церковью и государством, навязываемых империей Романовых, и сама стала формировать свою принадлежность. Уже с 1880-х гг. имперский патриотизм сочетался у Веревкиной с элементами культурной модернизации, включая искусство, этикет и просвещение. Это был широкий диапазон — от открытости к другим культурам и равенства людей, народов, полов и религий до критики общественных институций, устоев и реформ в области придворного этикета, женской моды и способов преподавания живописи. Отношение вольнолюбивой Веревкиной к старому режиму становилось все более критическим и в какие-то моменты пророчески радикальным.

Идентичность для нее все более становилась выражением свободы, индивидуальности человека и группы (народа). Веревкина выбирала более гибкий путь, позволявший меняться, — сама выбирала круг учителей искусства и то, как писать картины. Сама находила себе друзей и круг общения по вкусу и интересам, сама решала, к какой группе, сообществу и даже к какой стране принадлежать.

Манера живописи академического реализма в начале 1890-х гг. тоже начала казаться Веревкиной слишком „традиционной школой“, узкой и мещанской. В понимании общего смысла искусства художница во многом приближалась к неоромантической эстетике, удаляющейся от эстетики социально ориентированного реализма, господствующего во второй половине XIX в. России и Литве — в частности, в творчестве ее учителя Ильи Репина. Когда тот узнал об увлечении ученицы манерой нового, модерного, западного искусства и решении Веревкиной уехать на Запад, он был крайне разочарован в ее таланте и человеческих качествах, не считал ее больше своим другом и резко осуждал ее выбор.

В их разногласиях переплелись не только проблема выбора стиля и путей развития, но и человеческие качества и разные мировоззрения, в частности в трактовке свободы человека. Репин был приверженцем „коллективного“ мировоззрения: для него индивид был органической частью группы с его чувством коллективного достоинства и мощи. В 1895 году в письме Веревкиной он писал, что большинство — это народ. „А большинство, особенно если оно разумно и здорово — великая сила“. Для Веревкиной же человек был первичен, самоценен, не растворялся механически в коллективе, а был его автономным членом.

Постепенно в общественно-политической идентификации Веревкиной происходили существенные перемены: имперская лояльность сочеталась с идеями демократизма, свободы человека и верховенством права после реформ 1905–1906 гг. в России, впервые ставшей конституционной монархией. В Мюнхене, услышав о кровавых событиях января 1905 года в Санкт-Петербурге, она демонстрировала умеренный имперский патриотизм и оставалась верна своему отношению к происходящим политическим реалиям — эскапизму: „Мое сердце страдает вместе с моей страной; беспомощная, я вновь погружаюсь в искусство, ища в нем спокойствия и спасения“.

В 1910 году в своей застольной речи в имении Благодать Марианна Веревкина изложила новые принципы жизни человека и отношений между людьми и народами: „Я говорила этим незнакомым людям, как много и горько я плакала и как поверх всей пережитой боли величаво и победоносно поднялась религия веры, чувства и труда. И что эта троица является единой основой смысла человеческой жизни, который выражает религия, любовь и искусство“. Это намек скорее на измененную универсальную христианскую „троицу“ (вера, надежда, любовь), а не на уваровскую политическую триаду (самодержавие, православие, народность). Речь Веревкиной была своего рода напутствием и завещанием своей Литве и России в целом. Через четыре года художница покинула Вильно и эти места в Литве — как оказалось, навсегда.

Идентичность „эмигрантки“ и „русской европейки“ Веревкиной в начале ХХ века была тесно связана с ее почти религиозным отношением к искусству, ставшим после 1901–1905 гг. ее подлинным призванием, в определенной мере заменившим ей традиционные понятия „религии“, „народа“ и „родины“. Вера в человека и его высшее призвание имела для нее более широкое, социальное и универсальное значение. Она верила в преображающую силу искусства, в гарантированные права и просвещение „дикого народа“.

Как и ее брат-губернатор, Веревкина выступала за снятие дискриминационных языковых и культурных ограничений, не приветствовала открытой русификации и привилегий православия. Рос ее скептицизм к негативным чертам русскости вообще, прагматизму, погоне за материальными благами и косности. При этом Веревкина сохраняла критическую дистанцию и с немецкой культурой.

Таким образом, во взглядах художницы преобладали и своеобразно переплетались идеи от умеренного модернистского национализма с равенством людей, религий, народов и почти „религиозного“ рвения служить искусству — до пантеизма (Бог-во-всем), увлечения эзотерикой, личного богоискательства и возвышенного самопожертвования ради любимых.